Si les références de Tim Burton au cinéma horrifique, aux nanars ébouriffants, aux films de monstres et aux lectures ayant baigné son enfance sont les plus connues et reconnues, il est une tendance dans son œuvre qui ne trompe pas: Burton s’intéresse aussi à la comédie musicale, Sweeney Todd en étant la dernière preuve. Trouvant ses prémices dans Vincent, où la voix de Price, égrainant des vers, rythmait les mouvements du jeune Vincent, le genre se voit disséqué et analysé sous toutes les coutures par le maître. Animations musicales ou scènes isolées, références appuyées ou simple tourbillons féeriques, Burton s’amuse avec les codes, émaillant sa filmographie de fantaisies musicales enivrantes.

|  |

"Comédie musicale", un terme assez vaste qui prête souvent à confusion. Si la tendance actuelle est d’utiliser cette terminologie pour définir tout film ou spectacle comportant des scènes musicales, ce genre est en réalité bien plus codé. La première caractéristique de la comédie musicale se trouve dans sa structure bien particulière d’alternance entre scènes dialoguées et instants musicaux. Ainsi ne sont pas considérés comme appartenant à la comédie musicale les films chantés de bout en bout (Les Parapluies de Cherbourg) ou ne contenant qu’un seul morceau musical (même si ce numéro répond au code énoncé ci-après). Autre caractéristique, le rapport d’interdépendance entre les mouvements des personnages et leur environnement sonore. Un rapport défini par Michel Chion dans son ouvrage sur la comédie musicale comme une inversion de la relation image / son. Contrairement aux scènes dialoguées habituelles - dans lesquelles le son, la musique, servent d’habillement ou sont le résultat d’actions produites par les personnages -, dans les séquences de comédie musicale, les éléments sonores prennent quelques instants les commandes, comme s'ils dirigeaient désormais les mouvements, les paroles des protagonistes. Les scènes qui en résultent deviennent éléments moteurs indispensables, pivots autour desquels se nouent les intrigues, vertèbres s’emboîtant pour construire la colonne du film. La comédie musicale joue donc sans cesse sur les transitions entre les différentes parcelles qui la composent. La musique, créatrice de l’action, naît des bruits de la vie courante, des fredonnements des acteurs, et les emporte dans des séquences de danse et / ou de chant laissant transparaître à l’écran leurs émotions, leurs envies, leurs états d’âme.

| |

|

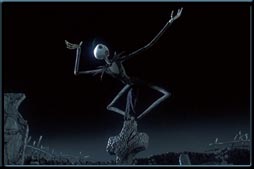

Si, avec l’aide de Danny Elfman, Tim Burton aime inclure de la fantaisie musicale dans ses œuvres, seules deux d’entre elles répondent aux codes de la comédie musicale, à savoir L’Etrange Noël de Monsieur Jack et Les Noces funèbres. Deux films réalisés suivant le principe du stop motion, renvoyant ainsi directement aux nombreuses comédies musicales animées, chères au cœur de Burton, qui ont marqué les premières décennies du cinéma sonore et parlant tels que Blanche-Neige et les sept nains ou les Tex Avery. A la manière d’une Sally attelée derrière sa machine à coudre, Henry Selick joue sur les coutures, soigne méticuleusement ses transitions pour créer des patchworks alternant velours côtelé, carreaux vichys délavés et coton aux motifs tourbillonnants. Au pays des citrouilles, les acclamations d’Halloween se transforment en lamentations, les grelots de Noël suggèrent à Jack la mélodie tintante de son What’s this?! et les accords plaintifs de l’orchestre égrainent leur tristesse au fil des soli mélancoliques. Petite baisse de régime six pieds sous terre, les séquences musicales des Noces funèbres se trouvent moins bien intégrées au récit, en particulier le premier intermède. Une présentation des parents quelque peu ratée mais vite rattrapée par la voix caverneuse de Danny Elfman, raisonnant entre les os de M. Bonejangles. Sous son chapeau melon il impose la cadence, nous entraînant dans une visite guidée du royaume des morts. Des instants musicaux qui habillent deux contes macabres, des univers funèbres peuplés de revenants décharnés et d’asticots gourmands, comme si la danse et le chant devenaient des instruments magiques rendant plus légitime leur retour parmi les vivants.

|  |

Un rapport entre scènes musicales et êtres ayant goûté à l’au-delà qui était déjà présent dans deux œuvres antérieures de Burton: Beetlejuice et Batman. Si ces deux films ne sont en aucun cas des comédies musicales (notamment à cause de l’utilisation de chansons non "vocalisées" par les personnages), ils incluent dans leurs structures des séquences répondant à quelques codes du genre. Dans le premier, Tim Burton explore l’inversion entre image et son, reprenant à la lettre la notion de musique comme créatrice de l’action et principalement du mouvement. Sous la houlette des fantômes Barbara et Adam Maitland, bien décidés à récupérer leur maison, les Dietz se retrouvent possédés par les accords créoles d’Harry Belafonte, provoquant chez eux des dandinements incontrôlables totalement jubilatoires. Une fois de plus, Burton utilise la danse et le chant comme les éléments de transition entre le monde des morts et celui des vivants. A Gotham City, ce sera Jack Napier ressuscité en Joker qui s’imposera comme chef d’orchestre et maître de ballet. "N’as-tu jamais dansé avec le Diable au clair de Lune?" lâche-t-il à ses victimes, transformant les tueries en bal ultime. Ici, si la musique n’a qu’une fonction de décorum pour les frasques du Joker, les scènes qu’elle accompagne sont toutes étroitement liées à l’action, devenant ces pivots chantants faisant progresser l’intrigue. De la séquence du musée au son d’un Prince tonitruant à la valse forcée dans le cloché de Gotham, en passant par les déhanchements dans le couloir de Vicky Vale ou au sommet du char du bicentenaire, les danses de l’énergumène contiennent les graines de ses desseins machiavéliques.

| |

Autres diablotins musicaux dans la filmographie de Tim Burton, les Oompa Loompas de Charlie et la chocolaterie. Etres bien vivants importés d’un pays lointain où poussent des cacaoyers géants, les Oompa Loompas ont la fâcheuse habitude de surgir d’on ne sait où en chantant des commentaires désobligeants sur les visiteurs de Willy Wonka. Quatre chansons originales, racontant satiriquement les déboires de Augustus, Violet, Veruca et Mike, un jingle accompagnant l’ouverture des portes de la chocolaterie et une reprise hallucinante de la Macarena rythment ainsi le film. Une structure qui s’apparente fortement à celle d’une réelle comédie musicale, mais une fois de plus, Burton joue sur les codes. Au lieu d’être des éléments moteurs de l’action, les séquences musicales sont ici des signes de ponctuation, des guillemets encadrant les chapitres de chaque enfant. De plus, ces intermèdes sont interprétés par des personnages qui n’ont qu’une fonction de spectateurs / commentateurs des scènes qui se déroulent sous leurs yeux, ne prenant ainsi que très rarement part à la construction de l’intrigue. Autre jeu autour du code de la comédie musicale, l’interrogation sur la notion de "chansons écrites à l’avance", soulignée par la mère d’Augustus après que son gras rejeton ait disparu dans des flots de chocolat. Cette remarque fait directement référence à l'une des principales caractéristiques du genre, à savoir le fait que des personnages qui ne se sont pas consultés à l’avance, voire même qui ne se sont jamais rencontrés, se mettent à danser la même chorégraphie, à chanter le même air, à évoquer la même histoire de la façon la plus naturelle du monde.

|  |

Laissant quelques instants de côté ses amusements avec les codes, Burton aime également peupler sa filmographie de références directes au genre, sous forme de séquences soulignées à coups de projecteurs ou de simples petits clins d’œil pour les amoureux du détail. De façon décalée dans Mars Attacks! avec Tom Jones chantant à Las Vegas, puis plus appuyée dans Big Fish avec le show des sœurs siamoises, il rend hommage à la scène du cabaret et musical, base de la comédie musicale cinématographique. Broadway, qui avait inspiré les comédies-spectacles des années 30-40, se voit ainsi transporté tout d’abord dans son alternative main stream sur le sol américain – les salles de spectacle de Las Vegas étant devenues depuis une vingtaine d’années à la fois le lieu de reconversion des stars new yorkaises et le nid de recrutement des futures Rockettes - avant de traverser le Pacifique pour évoquer ces shows réputés destinés à distraire les soldats pendant la guerre. De plus, difficile ici de ne pas voir dans la déesse à double tête moulée dans son fourreau rouge, une référence au duo Marilyn Monroe / Jane Russel interprétant Two little girls from Little Rock dans Les Hommes préfèrent les blondes. Une Marilyn Monroe qui a d’ailleurs interprété la chanson phare du film, Diamonds are a girl’s best friends, pour les GI basés en Corée en 1954. Le tout avait donné lieu à une série de photos dont les angles de prise de vue se retrouvent dans ceux choisis par Burton pour filmer sa scène de Big Fish. La boucle est bouclée.

| |

Autre séquence hommage, la danse de M. Bonejangles dans Les Noces funèbres. Un nom de scène pour ce squelette en chapeau-melon qui fait immédiatement penser au célèbre Bill ‘Bojangles’ Robinson, star de la comédie musicale noire des années 30-40. Il y a également dans ce personnage des attitudes et un look rappelant les danseurs de Bob Fosse, le tout soutenu par une voix inspirée par celle de Cab Calloway. Enfin, la scène en elle-même est un renvoi au célèbre court métrage musical de Disney Skeleton dance (1929), dont il reprend en grande partie les chorégraphies. Dernière grosse référence importante qui traverse l’œuvre de Burton, celle au Magicien d’Oz. Ainsi, l’empereur des Martiens surveille l’activité terrienne au travers d’une boule de cristal, à la manière de la sorcière de l’Est, les souliers de rubis de Dorothy se retrouvent parmi les chaussures pendues sur le câble de Spectre alors que dans Charlie et la Chocolaterie l'on retrouve une usine attirante comme un palais d’émeraude, des Oompa Loompas aussi espiègles que des Munchkins et des étendues colorées et odorantes dignes des prairies de coquelicots de Munchkinland. Enfin, petits détails dans ce panorama, Ichabod Crane et Willy Wonka vont chacun piocher une réplique dans des chansons du répertoire. Le premier, faisant visiter New York à Katrina Van Tassel, utilisera les mots de Frank Sinatra chantant New York, New York dans Beau Fixe sur New York: "The Bronx is up and the Battery’s down". Quant au sieur Wonka, il emprunte sa phrase de bienvenue "Good morning, starshine, the Earth says hello" à la chanson Good Morning Sunshine de Hair.

|  |

Outre ces instants se rapprochant de près ou de loin à la comédie musicale, on trouve également chez Tim Burton des moments de danse oniriques qui, s'ils ne sont pas des références au genre, rappellent souvent les féeries dansantes que l’on pouvait trouver chez Busby Berkley, Vincente Minnelli ou Gene Kelly et Stanley Donen. D’Edward aux mains d’argent aux Noces funèbres en passant par Sleepy Hollow et Big Fish, sous une pluie de pétales ou de neige artificielle, sur fond de loupiotes de fêtes, d’éclats de lune ou de papillons multicolores, Lady Crane, Kim, Jenny et Emily tourbillonnent, emportant avec elles toute la magie du conte burtonien. Des scènes que le réalisateur filme toujours de la même manière, laissant ses muses s’envoler à souhait, quitter quelques instants le terre à terre pour s’abandonner à ces quelques secondes de bonheur. Des séquences féeriques désamorcées à plusieurs reprises par des petites notes burlesques. On se souvient du visage grimaçant d’Edward Bloom, de la jambe perdue d’Emily ou encore de l’intégralité de la scène de valse du Joker et de Vicky Vale. Du burlesque qui se retrouve également sous forme de petites danses dans les déhanchements grotesques des scènes de séduction de Joyce (Kathy Baker - Edward aux mains d’argent) ou Nova (Lisa Marie - La Planète des singes). Par le biais de ces grands spectacles décapants entrecoupés de micro mouvements intimistes, Tim Burton nous invite à danser avec lui des pas de deux enivrants au rythme d’un Danny Elfman toujours aussi inventif.

Julie Anterrieu