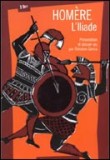

L'Iliade

À l’instar des pérégrinations d’Ulysse, la guerre de Troie est un mythe fondateur de notre civilisation. Personne n’ignore les grandes lignes de L’Odyssée ou de L’Iliade, et le moindre de leur chant contient une scène exploitée par deux mille ans d’histoire. Aujourd’hui, notre cinéma encore vert s’empare en grandes pompes des exploits d’Achille et d’Hector. Pour bien faire, il est temps de réviser ses classiques. Une chose est sûre, vous vous méprenez sur L’Iliade.

JE SUIS UNE LEGENDE

Figure ancestrale du conteur, symbole romantique de la cécité clairvoyante, Homère est un mythe à lui seul. Depuis 1670 et les Conjectures académiques (ou Dissertations sur l’Iliade) de l’abbé d’Aubignac, on spécule sur l’intégrité de ses poèmes. L’existence même du personnage n’est que pure conjecture. L’Iliade et L’Odyssée sont-elles des œuvres intégrales, composées d’un bloc unique par le poète antique, ou des recueils de chants indépendants, réunis au fil des siècles pour former un seul récit? La théorie du récit de base enrichi par les successeurs d’Homère se justifie par les formes de narration de l’Antiquité: chantés et non lus, les poèmes étaient divisés en 300 ou 400 vers narrant les passages les plus célèbres, les plus sollicités. Un aède n’aurait jamais chanté un poème de plus de 12000 vers comme L’Iliade! Pourtant celui-ci a été composé, et sa forme générale n’a probablement pas changé depuis le Ve siècle avant J.C. Là serait la patte d’Homère, génie poétique qui aurait repris à son compte un récit qu’il n’aurait pas créé, mais entendu, comme tous ses contemporains. En le chantant à sa manière, il aurait fondé sa propre poésie, son propre style, devenant ainsi un auteur véritable. À la lecture de L’Iliade, force est de constater que cette théorie tient la route car, si l’on connaît aujourd’hui les passages aux origines douteuses, il y a bien une certaine unité du récit. Des figures poétiques sont utilisées plusieurs fois et Homère multiplie certains procédés narratifs, comme ces tirades qui sont répétées mot pour mot à une tierce personne. L’on pourrait donc croire à l’existence d’Homère, même si l’Histoire a déjà prouvé que la vérité partagée par le plus grand nombre est rarement avérée. Contentons-nous donc d’espérer qu'un auteur de cette trempe ait existé.

LA GUERRE DE SOI

Une seule chose est sûre: L’Iliade n’est pas le récit de la guerre de Troie, mais narre la colère d’Achille quand la dixième année de la guerre débute. Afin d’apaiser Apollon et d’arrêter la peste qui ravage les rangs des Achéens, Achille somme Agamemnon de rendre à Chrysès la fille qu’il lui a dérobée pendant le saccage de Thèbes. Celui-ci s’exécute mais s’approprie Briséis, la maîtresse d’Achille, comme compensation. Achille, outragé, se retire du combat, et Thétis, sa mère, demande à Zeus d’accorder la victoire aux Troyens tant qu’Achille restera à l’écart. Ainsi, la dramaturgie de L’Iliade est déterminée par l’absence du héros, ce demi-dieu capable à lui seul de repousser les Troyens. Il faut attendre le chant XIX pour qu’Achille retourne combattre, et le poème en compte XXIV. Peu importent les querelles des dieux par le biais des camps qu’ils soutiennent: seule compte la décision de Zeus et les humeurs d’un seul homme. Grecs et Iliens tombent à cause d’un orgueil froissé, d’une passion contrariée. À l’aune de ces considérations très humaines, les interventions divines font office de décorum. Non pas qu’il faille enlever à L’Iliade les apparats qui font toute sa valeur poétique, mais l’on s’aperçoit vite que la substance du mythe n’est pas dans l’usage récurrent des "deux ex machina" (littéralement, les dieux enlevant leurs poulains aux yeux de leurs adversaires en un coup de brume). La colère d’Achille désigne le héros véritable de L’Iliade, en bon mythe qui se respecte: l’être humain, et lui seulement.

JE SAIGNE DONC JE SUIS

Il s’agit d’amour et de haine, de corps que l’on étreint, tant pour les démembrer que pour les chérir. L’Iliade conte les basses œuvres des hommes passionnés, qui sont aussi leurs plus grands exploits. La description toute chirurgicale des combats est d’ailleurs surprenante, les frappes précisément violentes, terre à terre: les lances percent les vessies et les palais, les épées déchirent les corps de l’aisselle droite à l’épaule gauche, les pierres fracassent les crânes et expulsent les yeux. Là se construit la puissance du mythe, son universalité et sa persistance: autour de thèmes ancestraux, du sang versé pour l’honneur, jusqu’à la mort s’il le faut. En cela, L’Iliade contient la substantifique moelle de la guerre de Troie, à défaut de son intégralité diégétique (après Homère, d’autres poètes complèteront le mythe que l’on connaît). Achille est un prétexte, un passionné que l’on contrarie pour laisser la place aux "simples" humains (le courageux Hector, et Pâris le dilettante), luttant pour se faire une place au milieu d’une cosmogonie envahissante. Fenêtre ouverte sur les passions déchaînées, cette colère d’Achille ne nous parle que de nous-même. Cette lutte de l’humain et du divin, c’est le mythe dans toute sa splendeur.